【熊本経済100年史】 第2回 産業構造の変遷

はじめに

熊本県経済の100年を振り返るにあたり、本号では産業構造に着目して考察する。

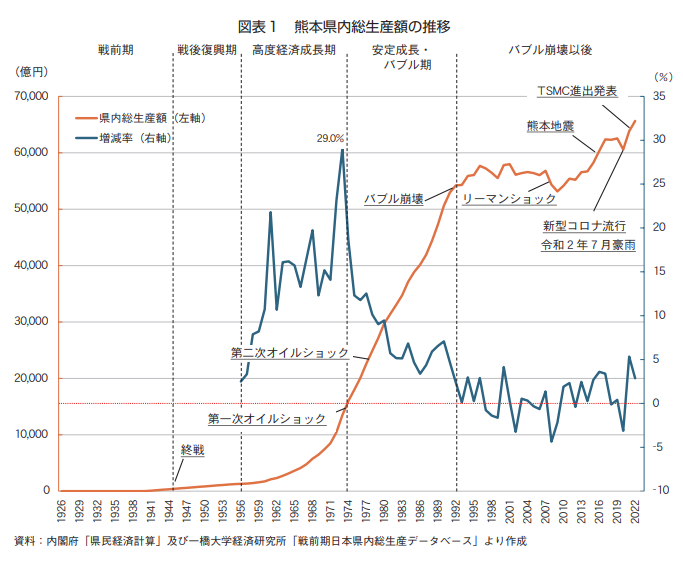

図表1に、熊本県の過去約100年間における県内総生産額(左軸)と増減率(右軸)の推移を示した。戦前期、農業が主体であった本県の経済は、戦後復興期に工業化の進展や朝鮮戦争特需にも後押しされ着実に発展していった。1955年以降、高度経済成長期に入り、インフラの整備や技術革新などを背景に総生産額が急拡大し、1973年には前年比29.0%と過去最大の伸びを記録した。1973年末の第一次オイルショック以降は、高度経済成長期の様な勢いは失ったものの、1991年のバブル崩壊まで安定した成長を維持した。バブル崩壊後は長期に渡って低成長が続く状態となり、2008年のリーマンショックでは過去最大のマイナス成長となった。2016年の熊本地震以降は復興需要により増加、近年はTSMC進出を契機に半導体関連産業の集積が進み、総生産額は上昇基調を強めている。

目次

- 戦前期(1925年~1945年)

(1)産業別総生産額の変化

(2)職業別人口割合の変化 - 戦後復興期(1945年~1954年)

- 高度経済成長期以降(1955年~)

(1)産業構造の変化

(2)経済成長率の推移

(3)各年代における産業の動向 - 現在の熊本県経済