【熊本経済100年史】 第3回 人口の変遷

はじめに

2025年は昭和元年(1926年)から数えて100年の節目の年となる。この間、熊本県内の経済構造は大きく変化してきた。本シリーズでは、全 8 回にわたり産業や人口の推移など様々な観点から熊本経済の100年を振り返る。

本稿では、第 3 回として熊本県の人口の変化に焦点を当てる。人口の変化は、地域の暮らしや経済活動に深く関わる重要なテーマである。そこで、自然増減(出生数・死亡数)、社会増減(転入・転出)、年齢構成という三つの観点から、戦前期から現代に至るまでの人口動態を整理・分析する。

目次

はじめに

- 熊本県人口の概要

- 自然増減の概要

- 社会増減の概要

- 年齢構成推移の概要

おわりに

レポート一部

1.熊本県人口の概要

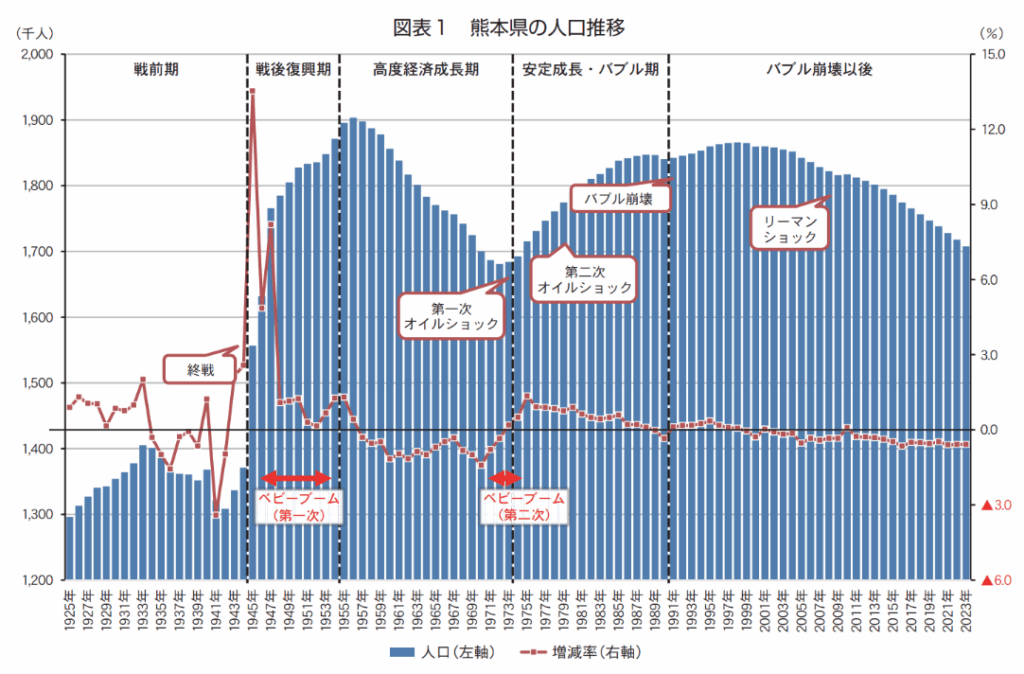

戦前期の熊本県の人口は、1925年から1933年にかけて 1 %前後の増加率で増加傾向にあった(図表1 )。その後、1934年から1942年には徴兵や空襲、食糧難など社会が不安定となったことを背景に人口は減少した。

戦後復興期に入ると、戦争の終結に伴い熊本県の人口は急増した。1945年には、復員兵や都市部から地方への移動などを背景に約18万人(前年比+13.5%)の増加が記録され、人口は約157万人となった(図表 1 )。一方で、全国では、戦争による栄養失調や医療崩壊などを要因とした死亡者の増加を背景に、大幅な減少となった(図表 2 )。熊本県が戦禍の比較的少ない地域であったことや地方が復員兵などの受け皿となったことが、熊本県が全国と異なる人口動態を生んだと考えられる。その後、戦後の経済復興と生活安定に加え全国的な第一次ベビーブームの影響もあり、熊本県では1946年に約6 万人(同+4.8%)、1947年に約13万人(同+8.2%)と大幅な増加となった。さらに、1956年にかけて人口の増加は継続し、ピークである1956年には約190万人に達した。

しかし、高度経済成長期に入ると、全国の人口は増加を続けた一方で、熊本県では減少に転じ、1958年から1972年にかけて16年連続で減少した(図表 1 、 2 )。高度経済成長期の始まりにあたる1955年の熊本県の人口は約190万人であったが、終わりである1973年には約168万人となり、約20万人という大幅な人口減少が見られた。

安定成長・バブル期には、熊本県の人口は再び増加傾向となり、1989年には約185万人に達した。熊本県内における製造業の工場誘致に伴う就業機会の増大に伴い、住宅整備や交通インフラの拡充などが進んだことが人口の増加に寄与したと考えられる。全国の人口でも増加が継続しており、安定成長・バブル期の終わりである1990年には約 1 億2,400万人に達した。

バブル崩壊以後では、熊本県の人口は、1998年にかけて増加傾向となり、約187万人と 2 度目のピークを迎えた。その後、2000年代以降は再び人口減少が進行する。一方で、全国では緩やかな増加が続き2010年にピークとなる約 1 億2,800万人に達した後、人口減少に転じた。人口減少の背景には、少子高齢化の加速、晩婚化・非婚化、女性の社会進出、様々な要因が考えられる。しかし、若者を中心とした都市部への人口流出により、熊本県では人口減少への転機が全国より早く、より深刻に現れている。