【熊本経済100年史】 第4回 農業の課題と展望

はじめに

熊本県は農業県として知られ、多彩な農畜産物がバランスよく生産されている。一方で、農業従事者や耕地面積の減少といった全国共通の課題も抱えている。本稿では熊本県の農業をめぐる100年間を振り返ることで課題解決の糸口を探り、将来を展望する。

目次

- 熊本県における農業の位置づけ

- 農地と農業人口

- 農業産出額

- 輸出の動向

- 認知度向上に向けた取組み

レポート一部

1.熊本県における農業の位置づけ

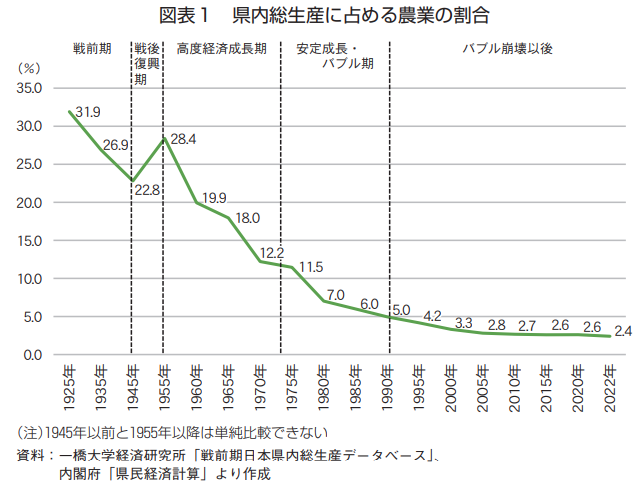

熊本県の農業の総生産額(農業が生み出した付加価値額)は2022年度が1,576億円で、県内総生産額 6 兆5,651億円の2.4%。これは経済活動別で最も割合の大きい製造業(21.6%)の1割の水準だ。

県内総生産額に占める農業の割合の推移をみると、1925年は31.9%を占めていた。産業の中心が製造業やサービス業にシフトする中で、1955年以

降全国の傾向と同様にほぼ一貫して低下していった。

一方、熊本県の農業産出額(農産物の売り上げ相当額)は、生産性の向上を背景に1960年以降増加し、1990年にピークを付けた( 3 .農業産出額参照)。その後は減少傾向となったが、2010年代半ば以降は上向いている。現在の熊本県農業の全国での位置づけをみると、農業産出額、基幹的農業従事者数(ふだん仕事として主に自営農業に従事している者)がそれぞれ全国 5 位となるなど、全国有数の農業県であることがわかる。耕地面積と比較すると農業産出額が大きいのが特徴で、収益性が高い野菜や畜産の生産が盛んなことが背景にある。農業産出額から経費を控除し補助金を加算した生産農業所得は全国 2 位となっている。