3つのステップで取組む脱炭素経営~「知る」「測る」「減らす」の実践~

はじめに

2025年 2 月18日、「地球温暖化対策計画」「GX2040ビジョン」「第 7 次エネルギー基本計画」が閣議決定された。政府は、エネルギーの安定供給を確保し経済成長と脱炭素を同時達成させるために政策

の具体化を進めていくとしている。

本県では2019年12月、国に先駆けて地球温暖化によるリスクを低減し、持続可能な未来を実現して

いくため、将来の目指すべき姿として「2050年熊本県内CO2排出実質ゼロ」を宣言した。達成に向け

た一歩として、第 2 次熊本県総合エネルギー計画が策定され、本県の再生可能エネルギー導入促進お

よび省エネルギー推進への取組みが進められている。

本稿では、脱炭素経営に取組むにあたり、環境省が示している「知る」「測る」「減らす」の 3 つの

ステップをもとに、脱炭素経営の実現に向けた道筋について考察する。

目次

- 脱炭素経営の全体像

- 脱炭素に関する社会的な動き(知る)

- サプライチェーン排出量の算定(測る)

- 削減対策の実行(減らす)

レポート一部

1.脱炭素経営の全体像

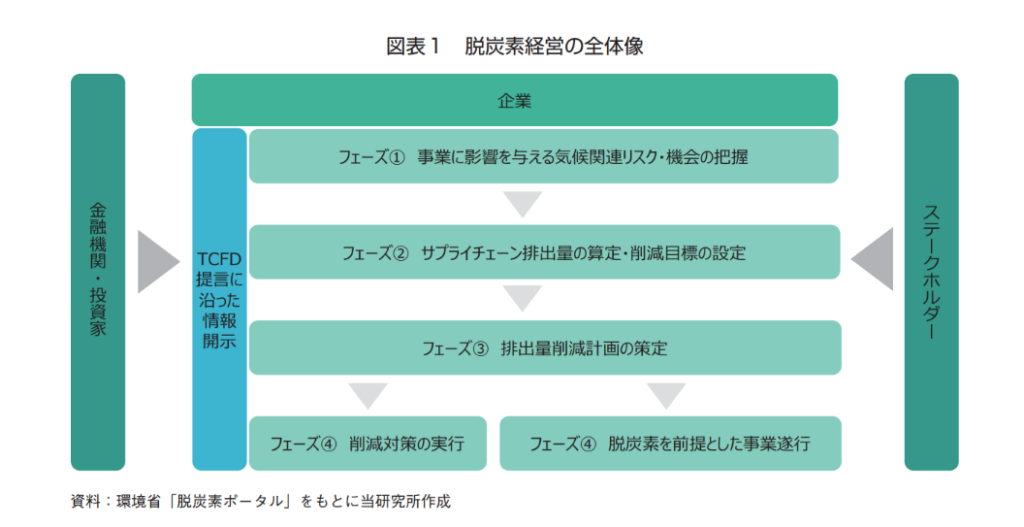

(1)脱炭素経営に向けて

脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ経営のことである。まず、①事業に影響を与える気候関連リスクとビジネス機会を把握し、②サプライチェーン排出量を算定し、シナリオ分析を行ったうえで中長期の削減目標を設定する。次に、③排出量削減計画の策定を行い、④削減対策を事業の中で実行していく(図表 1 )。削減対策を実行するためには、徹底的な省エネ及び再エネの積極活用、採算性に基づく脱炭素投資を行う必要がある。さらに企業は、脱炭素を前提とした事業遂行を行うとともに、ステークホルダーに対して排出量に係る開示を行うことが持続的な企業価値向上を目指すうえで重要となる。また、企業は気候変動対策を経営上の重要課題と位置づけ、一部の部署・担当者だけに任せるのではなく全社を挙げて取組むことが肝要である。