なぜ熊本に半導体工場が集積するのか ― 豊富な地下水と持続可能性の課題

熊本に半導体工場が次々と立地する背景には、台湾TSMCの進出をはじめとする大規模投資と産業集積があります。その根底にあるのが、熊本特有の豊富で高品質な地下水資源です。

一方で、大量の水を必要とする半導体産業の進出は、地下水利用と環境保全のバランスという新たな課題も地域にもたらしています。

本稿では、熊本が選ばれる理由と、水資源を巡る現状・課題・今後の展望を整理します。

情報戦で周りと差をつけるならWEB会員がおすすめ!

当研究所は設立から35年以上、自信を持って熊本の時事ネタ・最新経済情報をお届けしています。

熊本が選ばれる理由 ― 「地下水都市」の強み

熊本市を中心とする都市圏は、世界的にも珍しい「地下水都市」。水道水のほぼ100%を地下水で賄い、その高い水質は食品加工業や飲料産業を長年支えてきました。

阿蘇山系に降った雨が火山性地層を通じて蓄えられることで、豊富で清涼な地下水が利用可能となっています。

TSMCをはじめとする半導体メーカーが熊本を拠点に選んだ理由の一つが、この安定した水資源の存在です。

半導体製造における水の役割

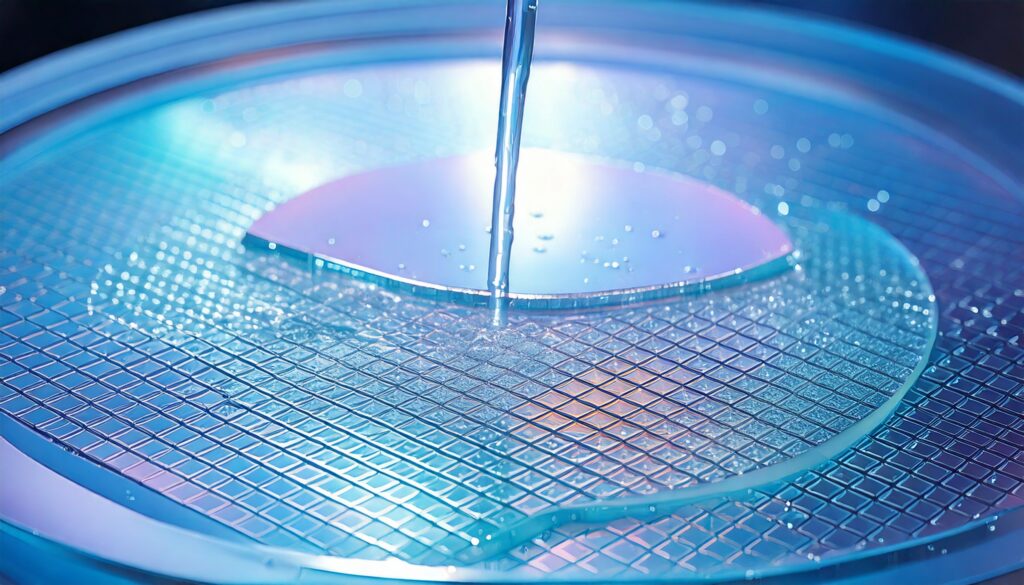

半導体製造は、大量の水を必要とする産業です。シリコンウエハーに付着した不純物を除去する洗浄や、設備を含む冷却など、多岐にわたる工程で水が使用されます。

特にシリコンウエハーの洗浄は工程全体の3〜4割を占め、使用量も非常に多くなります。こうした工程で用いられるのは、不純物を極限まで取り除いた「超純水」です。

TSMC熊本第1工場では年間310万トンの地下水を使用。第2工場の稼働時には年間約800万トンに増える見通しです。

これにより、菊陽町の地下水利用量は2027年に約1,851万トンとなる見込みで、その約67%が工業利用になると試算されています。

排水処理と環境規制

地下水の大量利用に伴い、排水処理と環境保全も重要な課題です。TSMC第1工場ではフル稼働時に1日5,000トンの水を排出するとされ、そのうち汲み上げた地下水の約75%はリサイクルされます。

残りの排水については、「下水道の排除基準」に基づき、処理が困難な有害物質を工場内で除去した上で、県の下水道施設「熊本北部浄化センター」に排出します。

その後、下水道施設で水質汚濁防止法の基準まで処理され、河川へ放流されます。

熊本県は「地下水保全条例」を改正し、地下水を採取する企業に対して採取量と同等の涵養を行うことを求めるなど、規制を強化しています。

熊本モデル ― 持続可能な地下水利用へ

現在の熊本では、「ある分はすべて使う」ではなく、「次の世代に残せる使い方」を実践し続けた結果、2009年から2023年にかけて地下水採取量は約1,200万㎥減少しました。

住民・企業・行政が協力して築き上げたこの実績は、持続可能な地下水利用による経済成長と住民幸福の両立を目指す「熊本モデル」として国際的な水資源管理の先進事例となることが期待されています。

熊本に半導体工場が集積する背景には、豊富で高品質な地下水資源の存在があります。しかし同時に、大量利用と環境保全のバランスをいかに取るかが、地域社会・行政・企業の共通課題となっています。投資家や企業が熊本進出を検討する際には、水資源リスクや規制環境を適切に評価することが不可欠です。

TSMCの経済効果について、レポートに詳細にまとめています。

会員の方は「熊本の水資源と半導体産業 ↗ 」をご覧ください。

会員でない方は、「入会のご案内」をご覧ください。