熊本の水資源と半導体産業 ― 地下水都市が挑む「地下水利用と経済成長の両立」

TSMCをはじめとする半導体関連企業の進出が相次ぐ熊本県。

半導体製造には大量の水、なかでも不純物を極限まで取り除いた「超純水」が不可欠です。

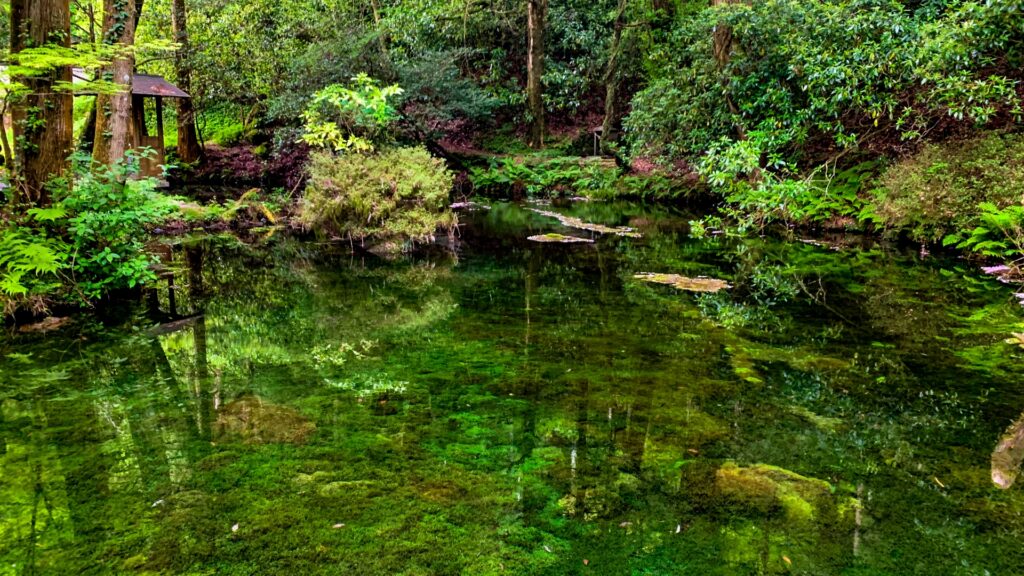

熊本都市圏は水道水のほぼ100%を地下水でまかなう、世界でも珍しい「地下水都市」。この豊富で高品質な地下水こそが、TSMCが熊本を選んだ理由の一つでもあります。

一方で、産業集積が進むほどに「地下水の適正な利用と保全の両立」が問われる時代に入っています。

情報戦で周りと差をつけるならWEB会員がおすすめ!

当研究所は設立から35年以上、自信を持って熊本の時事ネタ・最新経済情報をお届けしています。

地下水都市 熊本の強みとリスク

熊本都市圏では、阿蘇山で降った雨水が火山性地層でゆっくりとろ過され、ミネラルを豊富に含む地下水となります。

この清らかな水が、地域の生活用水・農業・食品加工業や飲料産業を支え、経済の基盤を作ってきました。

しかし近年、半導体工場の稼働により工業用地下水の採取量が急増しています。

菊陽町では、Jasm第1工場(TSMC熊本)の稼働に伴い、工業用水の利用量が2023年の444万トンから2027年には第2工場の稼働も合わせて1,244万トンへ増加する見込みです。

町全体の地下水採取量のうち、約67%が工業利用になると試算されています。

関連記事:シリコンアイランドとは—九州が世界の半導体拠点になるまで

半導体産業と水利用の関係

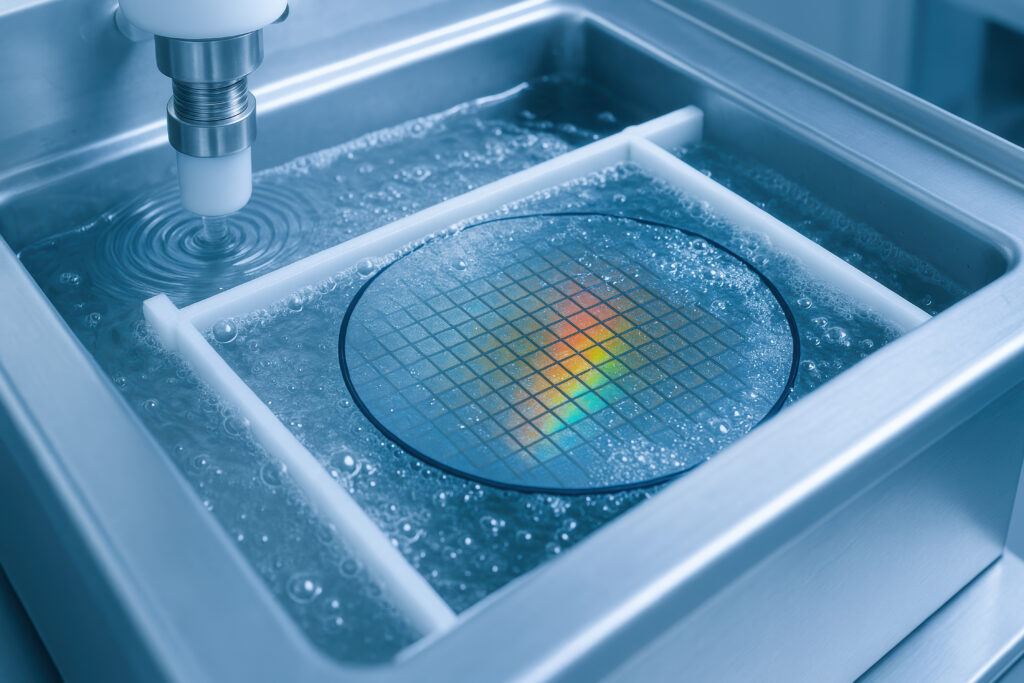

半導体製造では、シリコンウエハーの洗浄や冷却など、多段階の工程で水が使用されます。

特に洗浄工程は全体の3〜4割を占め、製品の品質に直結する重要工程です。

このため、使用される水は極めて純度の高い「超純水」でなければなりません。

Jasm第1工場では、1日平均8,500トン、年間で310万トンの取水を申請しており、第2工場稼働後は年間800万トンに拡大する見込みです。

一方で、同社はくみ上げた地下水の75%をリサイクルし、県や市町と連携した排水監視体制も構築しています。

熊本北部浄化センターでは、月2回の水質検査を実施し、すべての項目で国の基準を下回っています。

関連記事:なぜ熊本に半導体工場が集積するのか ― 豊富な地下水と持続可能性の課題

地下水を使わない「台湾のサイエンスパーク」

TSMCの本拠地・台湾では、地下水の利用が禁止されています。

代わりに、河川水を水源とする上水道や下水処理排水を再生利用しています。

新竹サイエンスパークでは年間6,862万トンの水が使用され、うち5,329万トンが半導体関連企業によるものです。

TSMCは一度も下水処理場の受け入れ基準を超過したことがなく、高度な水リサイクル技術と環境規制の遵守が特徴です。

熊本でも、台湾のような再生水活用や水循環型インフラの導入が今後の課題となっています。

10割涵養を目指す地下水保全条例

熊本県は、半導体関連企業の集積以前から独自の水質・取水規制や涵養(かんよう)などの条例を設けてきました。

Jasmの進出を契機に、「地下水保全条例」を改正し、採取量に見合う涵養量の目標を原則10割に引き上げる方針を明記。さらに、工業用水の供給源を多様化するため、竜門ダムからの供給利用も検討されています。

また、2019年策定の「熊本地域地下水総合保全管理計画」では、2024年の水量保全目標を「年間涵養量3,800万立方メートル/採取量1億6,550万立方メートル」と設定しました。地下水涵養や節水、雨水浸透施策の拡大を含む総合的な地下水マネジメントが求められています。

熊本モデルの確立

地下水は、住民生活と産業を支える「公共財」であり「自然資本」です。無計画な採取は地域経済を脅かしかねません。

現在の熊本では、「ある分は全て使う」ではなく「次の世代に残せる使い方」を実践し続けた結果、2009〜2023年にかけて地下水採取量は約1,200万立方メートル減少しました。

今後は、企業の環境情報開示(ESG・ウォーターポジティブ)の進展とともに、住民・企業・行政が連携し、持続可能な水利用により経済成長と住民幸福の両立――いわゆる「熊本モデル」の確立が求められています。

熊本の地下水と半導体産業の関係について、レポートに詳細にまとめています。

会員の方は「熊本の水資源と半導体産業↗ 」をご覧ください。

会員でない方は、「入会のご案内」をご覧ください。