熊本県の人口推移とTSMCがもたらす人口変化

熊本県の人口は、かつて1956年に約190万人を超え、全国でも活気ある地方圏の一つとして栄えました。

しかし、2024年4月に人口が170万人を下回り、人口減少の転機が全国より早く、深刻さを増しています。

少子高齢化と都市集中による人口減少が進む一方で、TSMCの進出や再開発によって菊陽町・合志市などでは人口増加の兆しも見られるなど、地域によって異なる変化が生まれています。

本回は、熊本県の最新の人口動向をはじめ、戦後から続く長期的な変化、年齢別構成、地域ごとの差異、そして将来の展望を少し柔軟な視点でコラムとしてお届けします。

情報戦で周りと差をつけるならWEB会員がおすすめ!

当研究所は設立から35年以上、自信を持って熊本の時事ネタ・最新経済情報をお届けしています。

熊本県の人口の最新状況

熊本県の人口は、2024年10月1日現在で1,696,144人となりました。

前の年より11,603人減少し、減少率はおよそ0.68%です。これは1975年8月以来、48年8カ月ぶりに170万人を下回ったことになります。

全国的に進む少子高齢化に加え、都市部への人口集中が続いていることが主な要因と考えられます。

男女別では、男性が805,303人で、前年より4,800人減少しました。女性は890,841人で6,803人減り、いずれも減少傾向が続いています。

熊本県の人口は、1956年に約190万人でピークを迎えた後、高度経済成長期の1958年から1972年にかけて大幅な人口減少が見られ、1998年に約187万人まで一時的に増加しましたが、2011年以降は減少が続いています。

関連記事:熊本県の人口動態を探る ~外国人人口の動向について~

熊本県の人口の推移

戦後から現在までの熊本の人口変遷

戦後復興期の1945年から1956年にかけては、都市部からの人口流入や第一次ベビーブーム、経済成長に支えられ、熊本の人口は急速に増加しました。

しかし、高度経済成長の裏で都市部への人口流出が進行。1957年には、社会減(転出超過)が自然増(出生超過)を上回り、総人口が減少に転じました。

1970年代から1990年代にかけては、製造業の工場誘致に伴う就業機会の増大や住宅整備、交通インフラの拡充などにより増加傾向でしたが、2000年代以降は再び減少トレンドに。

特に2011年以降は、少子化と高齢化の同時進行により減少スピードが加速しています。

地域差が生む「人口の分極化」

熊本の人口動態の最大の特徴は、都市集中と地方減少の格差拡大にあります。

菊陽町・合志市・大津町などでは人口増加が続く一方、天草市や八代市、上天草市、山鹿市などでは高齢化と若年層流出が深刻化しています。

TSMCの進出により、菊陽町・大津町エリアは新たな人口集積地として注目されており、今後も半導体関連産業による定住者の増加が期待されています。

ただしその一方で、地価の上昇・住宅不足・地域間格差といった新たな課題も顕在化。単純な人口増とは異なる、構造的な地域変化が進行しています。

人口動態の分析

自然動態:出生・死亡による人口減少

2023年10月から2024年9月の1年間で、熊本県では出生者が10,601人、死亡者が24,658人となり、自然減は14,057人に達しました。減少幅は前年より933人拡大しています。

熊本では1999年を境に自然増から自然減に転換、2023年には約1.3万人もの自然減となりました。

社会動態:転入・転出による変化

熊本県の2024年の転入者数は38,729人、転出者数は36,275人で、社会増は2,454人となりました。県外からの流入が一定数見られ、3年連続の転入超過となっています。

特に注目されるのが、外国人住民の増加です。技能実習生や留学生、特定技能制度による就労者などが中心で、2024年には25,121人に達し、前年比で全国平均を上回る増加率を記録しました。

この背景には、TSMC関連をはじめとする半導体産業の製造・建設需要の拡大に加え、農業や介護分野での人材確保の動きが影響していると考えられます。

転入出の地域構造

| 転入超過(社会増)県 | 鹿児島県(+339人)、大分県(+236人)、広島県(+208人) |

| 転出超過(社会減)都県 | 東京都(▲1,002人)、神奈川県(▲444人)、福岡県(▲440人) |

参考:令和6年(2024年)版熊本県推計人口調査結果報告|熊本県と各都道府県との間の転入出者数

熊本県では依然として転出超過が続いているものの、首都圏への流出幅はやや縮小しています。

一方で、熊本市・合志市・菊陽町・大津町など熊本都市圏への県内移動が増加しており、県内人口の再配置、すなわち都市集中化が進んでいます。

長期的に見た熊本の人口減少構造

1950年代の高度経済成長期、熊本県では毎年3万〜4万人が首都圏や大阪へと流出しました。

その結果、1957年には初めて社会減が自然増を上回り、人口が減少へと転じました。

以降、現代にかけて、出生率の低下と転出増加のダブルパンチによって人口減少が構造的に定着しています。

一方で、TSMCの進出を契機として、新たな人口循環の兆しも見え始めています。

菊陽町・大津町・合志市などでは、企業誘致と生活環境整備が並行して進み、熊本県内で唯一、若年層の転入超過が確認されている地域となっています。

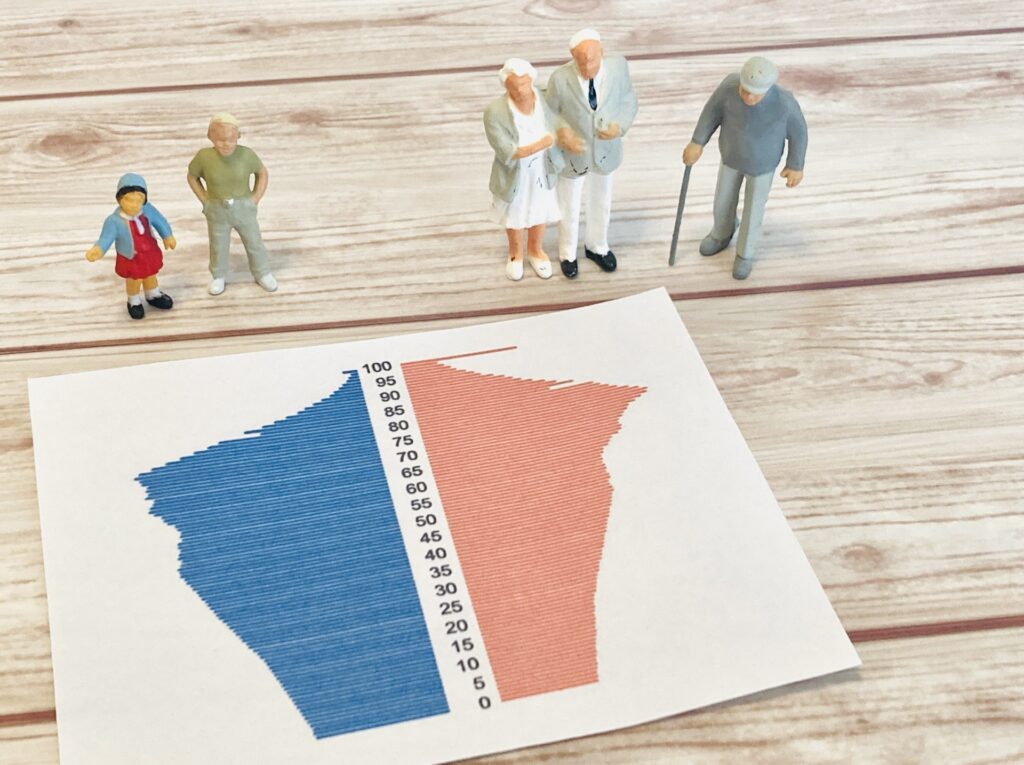

年齢別人口構成と高齢化の進行

熊本県の人口構造を見ると、少子化と高齢化の同時進行が顕著です。

2024年10月1日時点のデータによると、年齢3区分別人口は以下の通りです。

| 区分 | 人数 | 年齢構造係数(人口に対する割合) | 前年比 |

| 年少人口(0〜14歳) | 213,769人 | 12.6%(0.2pt低下) | 減少 |

| 生産年齢人口(15〜64歳) | 929,616人 | 54.8%(横ばい) | 減少 |

| 老年人口(65歳以上) | 552,759人 | 32.6%(0.3pt上昇) | 増加 |

参考:令和6年(2024年)版熊本県推計人口調査結果報告|年齢3区分別人口の推移(平成24年~令和6年)

データが示すとおり、熊本県の高齢化率(65歳以上の割合)は全国平均を上回っており、全国の中でも早い段階で「超高齢社会」に突入した地域の一つです。

この10年で老年人口の割合は約5ポイント上昇し、現在では県民の3人に1人が高齢者という構造に変化しています。

世帯構造とライフスタイルの変化

熊本県の人口は減少する一方で、世帯数は増加傾向にあります。

2024年10月時点での世帯数は743,299世帯と前年より6,385世帯増え、過去最多を更新しました。

1世帯あたりの平均人員は2.28人と前年よりも減少しており、核家族化や単身化の進行がうかがえます。こうした傾向は全国的にも共通しており、未婚率の上昇や高齢者の単身世帯増加が主な要因と考えられます。

単身世帯の増加と地域コミュニティの変化

熊本市では、特に20〜30代の単身世帯が急増しており、「働く女性」や「地方転勤者」「学生」層の居住ニーズが高まっています。

一方で、地方部では高齢単身世帯の孤立化が深刻化しており、見守りや買い物支援など、地域福祉体制の強化が課題となっています。

世帯構造の変化がもたらす社会課題

「夫婦と子から成る世帯」の割合は年々減少し、代わって「単独世帯」「夫婦のみの世帯」「ひとり親と子から成る世帯」が増えています。

こうした世帯構造の変化は、地域コミュニティのつながりを希薄化させる要因となっており、防災・福祉・教育などの分野における体制の再構築が課題となっています。

人口減少が続くなか、「世帯数の増加=人口の安定化」とは限らない点が、熊本県の社会構造を読み解く上での重要な視点と言えます。

市町村別に見る熊本の人口動向

2024年10月1日現在で、熊本県の人口は1,696,144人。

そのうち、熊本市が737,409人を占め、全体の43.5%を占めています。

つまり、県の人口の半分以上が熊本市・八代市(117,834人)の2市に集中しています。

人口が増加した7市町村

2023年から2024年にかけて、人口が増加したのは以下の7市町村のみでした。すべてが熊本市周辺の自治体であり、「都市近郊集中」の典型的なパターンを示しています。

| 市町村名 | 増減数 | 増加率 |

| 合志市 | +458人 | +0.72% |

| 大津町 | +218人 | +0.61% |

| 益城町 | +148人 | +0.45% |

| 西原村 | +104人 | +1.57%(県内最高) |

| 嘉島町 | +80人 | +0.80% |

| 御船町 | +60人 | +0.36% |

| 菊陽町 | +51人 | +0.11% |

参考:令和6年(2024年)版熊本県推計人口調査結果報告|市町村別人口 - 熊本市近郊7市町村で人口増加、熊本市を含む38市 町村で人口減少

特に、菊陽町・大津町・合志市は、TSMC関連の半導体産業拠点として全国的にも注目されています。

企業進出に伴い、新築住宅や賃貸需要、外国人就労者数が急増しており、周辺インフラの整備も進行中です。

人口が減少した地域

一方、38の市町村では人口が減少しました。

減少数が大きいのは、天草市で1,553人、八代市で1,496人、玉名市で912人の減少となっており、特に中山間地域での減少が目立ちます。

減少率では、球磨村が8.19パーセント減と最も高く、地域によっては人口流出と高齢化が同時進行しています。

外国人人口の増加と地域経済

2024年時点で、熊本県の外国人住民は25,121人に達しました。なかでも菊池地域(菊池市・菊陽町・大津町・合志市)では、外国人住民が2014年の315人から2024年には1,435人と約5倍に増加しています。

製造・建設・農業・介護などの幅広い分野で外国人が地域経済を支える存在となりつつあり、多文化共生政策の強化が求められています。

結論

熊本県の人口は、1956年に約190万人でピークを迎えた後、減少が続き、2024年には1,696,144人となり、ついに170万人を下回りました。

減少の主な要因は、出生数の減少と高齢化の進行による自然減ですが、地域間の格差も拡大しています。

菊陽町・合志市などでは、TSMCの進出や都市開発を背景に転入超過が続き、若年層や外国人就労者の増加が顕著です。

一方、天草や球磨地域では人口流出と高齢化が深刻で、地域間の二極化が進んでいます。

県全体で見ると、自然減が定着する一方で、社会増による一時的な下支えも見られます。

熊本県の人口動態は、単なる「減少」ではなく、構造的な転換期を迎えていると言えるでしょう。

熊本県の人口について、レポートに詳細にまとめています。

会員の方は「熊本経済100年史 人口の変遷 ↗ 」をご覧ください。

会員でない方は、「入会のご案内」をご覧ください。